작년에 읽다가 포기하고 올해 다시 읽기 시작해서 완독. 저자는 물리학 박사 학위를 취득하고 <네이처>지에서 편집자로 일한 경력이 있다. 복잡계와 네트워크 분야에 대한 대중서를 여러권 썼다.

작년에 읽다가 포기하고 올해 다시 읽기 시작해서 완독. 저자는 물리학 박사 학위를 취득하고 <네이처>지에서 편집자로 일한 경력이 있다. 복잡계와 네트워크 분야에 대한 대중서를 여러권 썼다.

같은 저자가 쓴 <사회적 원자>라는 책을 읽어본 적이 있는데 크게 인상적이지 않았었다. “복잡계 과학이 다시 만드는 경제학의 미래”라는 책의 카피에 끌려서 한번 더 속는셈 치고 책을 집어들었다.

저자의 주장을 간단히 요약하면 다음과 같다.

경제학(자)의 주장처럼 경제와 금융시장이 거의 늘 평형(equilibrium) 상태에 있다는 생각은 환상이다. 경제와 금융시장은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 역동적(dynamic)이다. 아니, 평형은 순간이고 오히려 탈평형이 본질이다. 양의 되먹임(positive feedback), 자기 강화는 이러한 탈평형의 핵심 요소 중 하나이며 경제와 금융시장을 제대로 이해하기 위해서는 양의 되먹임이 가진 힘과 역할을 알아야 한다.

대기과학에 대한 지식이 부족했던 시절, 1차 세계 대전이 발발한 1900년대 초만해도 과학적이고 믿을만한 날씨 예측은 요원한 일이었다고 한다. 날씨 예측은 관측소의 기압, 풍속, 습도 등의 관측치 조합을 과거의 기록과 맞춰보고 미래를 전망하는 것이 전부였다. 날씨를 구성하는 요소들과 그 요소들 간의 상호작용을 근본부터 이해할 수 없어서 경험적으로(통계적으로?) 접근할 수밖에 없었던 것인데 특정 패턴의 날씨가 반복되는 경우는 흔치 않은 만큼 이런 접근은 성공적이지 못했다.

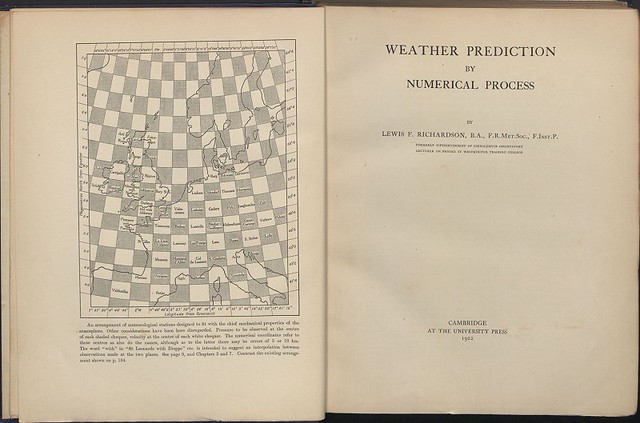

1913년 스코틀랜드 에스크달레뮈르(Eskdalemuir) 관측소 관리자로 부임한 “수학자” 루이스 프라이 리차드슨(Lewis Fry Richardson)은 예측을 위해서는 변화를 지배하는 법칙 자체를 이해해야 된다고 믿고(기상학에 대한 지식이 전무하기도 했다), 수학과 물리학을 날씨 예측에 적용하는데 골몰한다. 리차드슨의 노력은 결국 성공을 거둔다. 현재의 날씨 예측은 슈퍼컴퓨터에 의지한다는 점만 다를 뿐 리차드슨이 고안한 방법에 토대를 두고 있다.

리차드슨의 저작 “Weather Prediction by Numerical Process”

저자는 우리가 지금 경제와 금융시장을 두고 하는 예측 활동이 1900년대 초반의 날씨 예측과 비슷하다고 주장한다. 과거에 지식과 기술의 한계 때문에 만들어진, “모든 시장참가자는 합리적이다”와 같은 비현실적 가정과 시장 동역학을 반영하지 못하는 평형적 사고에 기초를 둔 이론들을 지금껏 억지로 적용하고 있다는 것이다. 저자가 보기에 이런 이론들을 적용하면서 미래를 예측하길 원하는건 터무니 없는 바람이다. 경제 위기가 닥쳤을 때 “누구도 예측할 수 없는 아주 희귀한 사건이다”라고 얼버무리며 변명하는 일도 피할 수 없는게 당연하다.

과학과 컴퓨터가 엄청나게 발달한 지금은 고전적 이론에 집착할 필요가 없다. 루이스 리차드슨이 한 것처럼 경제와 금융시장을 다루는 이론도 바뀌어야 하고, 충분히 바뀔 수 있다. 경제와 금융시장 예측도 언젠가는 날씨 예측처럼 될 것이다.

책은 이러한 주장을 뒷받침 하기 위해서 저자가 인용한 역사적 사건과 각종 사례들과 연구 결과들로 가득 차 있다. 기존 경제금융 이론의 상당 부분은 시간 낭비이며 폐기 대상이라는 주장에 대해 주류 학자들은 어떻게 생각할지 궁금하다. 경제학과 물리학의 과거와 현재를 오가는 덕분에 지루할 틈이 없이 지적 자극을 준다. 인용한 자료들이 다양하고 깊이가 있어서 진도가 잘 안나갔지만 시간을 들여 읽을만한 책이었다.