SF 팬이라면 한 번 쯤 들어봤을 스탠리 큐브릭 감독의 영화 <2001: 스페이스 오디세이>. 영화의 명성은 익히 알고 있었지만 오래 전에 나온 영화다 보니 영화를 고를때마다 최신작에 밀리기 일쑤였다. 그러다 갑자기 보게 됐다. 최근에 개봉한 영화 중에서는 딱히 보고 싶은 영화가 없기 때문이기도 했다.

SF 팬이라면 한 번 쯤 들어봤을 스탠리 큐브릭 감독의 영화 <2001: 스페이스 오디세이>. 영화의 명성은 익히 알고 있었지만 오래 전에 나온 영화다 보니 영화를 고를때마다 최신작에 밀리기 일쑤였다. 그러다 갑자기 보게 됐다. 최근에 개봉한 영화 중에서는 딱히 보고 싶은 영화가 없기 때문이기도 했다.

결론부터 이야기하자면, 큰 충격이었다. “시대를 앞선, 시대를 초월한 고전”과 같은 극찬은 남용하지 말고 아껴뒀다가 이 정도의 작품에만 헌사하는게 마땅하겠다는 확신이 들었다.

소품, 세트의 디자인과 우주 현상을 반영한 연출을 보면 이 영화가 50년 전 1968년에 만들어졌다는 사실을 믿기 어렵다. 50년 전 우리는 어떤 영화를 만들 수 있었나? 50년이 지난 지금 우리는 어떤 영화를 만들 수 있나? 50년 전의 이 영화는 요즘의 영화들과 비교해도 전혀 기죽지 않고 오히려 빛을 낸다. 한마디로 별종(outlier)이다.

1977년에 제작된 우주를 배경으로 하는 다른 영화 <스타워즈>도 역시 감탄의 대상이었다. 그런데 이 영화는 그보다 무려 9년을 앞섰으면서도 훨씬 완성도 높은 디자인과 시각효과를 자랑한다. 스탠리 큐브릭 감독을 포함한 제작진의 완벽에 대한 집착이 대단했음을 짐작할 수 있다.

미국은 1969년에 아폴로 11호를 통해서 우주인을 달에 착륙시켰다. 인간이 달에 간다는건 당시 사람들에게 도저히 믿을 수 없는 이벤트였던만큼 이에 대한 음모론도 많았다. 어떤 음모론은 달 착륙 영상이 SF 소설의 거장 아서 C. 클라크가 각본을 쓰고 스탠리 큐브릭이 제작한 날조라고 주장했다. 이 영화의 완성도를 보면 달 착륙 영상을 현실이 아닌 영화의 한 장면으로 믿고 싶어 했던 무리들이 있었다는 사실이 납득이 간다.

음악의 활용도 영상만큼이나 훌륭하다. SF와 무관한 클래식 음악을 영화에 이렇게 녹여 넣기도 어려울 것이다. <차라투스트라는 이렇게 말했다>는 인류의 기원을 가슴 벅차게 열어 젖히고 <아름답고 푸른 도나우 강>은 광활한 우주의 평온과 고요를 느긋하게, 그러나 불온하게 전달한다. 리게티 죄르지의 음악은 묘하고 불쾌한 피로감을 불어넣는다.

무음(無音)의 활용도 인상적이다. 아무 소리도 들리지 않는 장면들은 우주에서는 파동을 전달할 매질이 없기 때문에 아무 소리도 나지 않는다는 과학적 사실을 활용한 것일테지만 그 자체로 긴장감을 주는 요소이기도 하다. 무음은 리게티 죄르지의 음악과 함께 숨이 막힐듯한 긴장을 조성하고 서스펜스를 선사하는데 그럴 때는 이 영화의 장르가 SF인지 스릴러인지 헷갈릴 정도다.

또한 영화가 만들어질 당시에는 과감한 상상이었을 것들이 지금은 이미 실현되었거나 멀지 않은 미래처럼 느껴지면서 몰입감을 증폭시키고 예측의 정확성에 경외감을 느끼게 하는데 이런 것들이 한둘이 아니다. 말 그대로 널려있다.

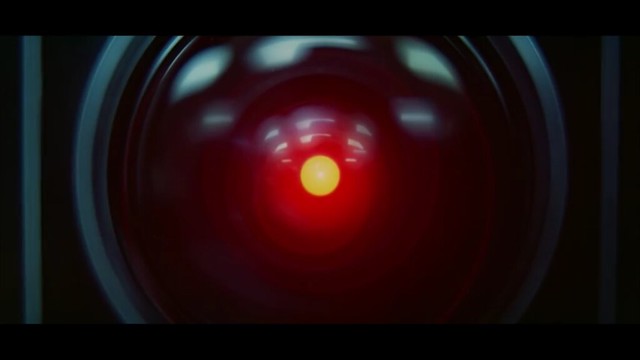

특히 우주선을 통제하는 컴퓨터인 HAL 9000이 등장하는 파트는 압권이다. 사람처럼 보고 듣고 말하고 생각하는 컴퓨터가 빚어내는 갈등과 딜레마. 영화가 이제 와서야 가시화 되고 있는 이슈들을 마치 타임머신을 타고 미래를 보고 온 것처럼 50년 전에 생생하게 묘사한 것에 소름이 돋을 정도다.

비극을 암시하는 HAL 9000의 눈

매스매티카(Mathematica)의 아버지인 스티븐 울프람은 개봉 50주년인 올해 <Wired>지에 기고한 <2001: A Space Odyssey Predicted the Future—50 Years Ago> 라는 다소 장황한 글에서 <2001: 스페이스 오디세이>가 만들어질 시점에 사회가 어느 수준의 기술까지 확보하고 있었는지를 알려준다. 그래서 영화에 등장하는 어떤 것이 미래를 내다본 귀신같은 예측이고 또 어떤 것이 당시로서는 당연하고 자연스러웠던 예측인지를 지식과 경험에 비추어 꼼꼼하게 짚어 내는데 아주 흥미롭다.

예를 들면 1960년대에는 인공지능을 만들기 어렵지 않을 것으로 생각했고, 조만간 컴퓨터가 인간이 할 수 있는 것은 무엇이든 더 잘 할 수 있을 것으로 기대했었다는 것. 그런면에서 보면 HAL의 묘사는 그리 놀라운 예측이 아니다.

영화의 서사는 설명이 부족하고 관객은 영화가 이야기 하려는 바를 깨닫기 어렵다. 영화에서 핵심적인 역할을 하는 검은 비석(Monolith)은 외계에서 온 초월적 존재를 상징하고, 비석이 등장할 때마다 인류는 일종의 도약을 하게 되는데 이런 의미는 영화를 보고 나서야 알았다. 뜬금없이 아기가 등장하는 마지막 장면도 마찬가지다.

관객에게 다양한 해석의 여지를 주려 한 것이었을테고, 그 미스테리함 때문에 영화가 다양한 해석을 놓고 지금까지 계속해서 회자되는 것이겠지만 불친절한건 사실이다. 답답한 속도감에 졸리도록 지겨운 부분도 있다. 그럼에도 인상적인 영상과 음악이, 관객의 심리를 장악하는 감독의 호흡이 서사적 약점을 압도한다.

SF를 좋아하는 내게는 기억에 오래도록 남을 최고의 영화다. 벌써 다시 보고 싶고 어서 스탠리 큐브릭 감독의 다른 영화들을 모두 찾아 보고 싶다. 일단 다음 영화는 <닥터 스트레인지러브>로 정했다.